Extrait de Malta Spitfire

Chapitre 1 : Vers les étoiles, à la dure

Ce n’était pas une guerre dans laquelle il était facile d’entrer en 1939 et 1940. En fait, pour qui vivait au Canada et voulait voler, elle ressemblait à s’y méprendre à un entre-soi, réservé aux détenteurs de diplômes universitaires, aux personnes qui ont telle ou telle couleur de cheveux ou aux anciens souffleurs de verre, mais certainement pas accessible à tous les jeunes hommes dont la principale qualification était le désir de se rendre sur le terrain et de se battre. On se rendait compte par la suite que le problème venait du manque d’avions, de centres d’entraînement et d’instructeurs, que le pays n’était pas équipé pour le travail qu’il avait entrepris. Mais cela, on ne le savait pas de prime abord et on n’avait pas compris qu’il ne serait pas possible d’aller combattre les Allemands dans les airs si on ne pouvait pas prouver qu’on avait suivi une formation supérieure. Il y a de quoi s’arracher les cheveux quand on en fait l’expérience, ne pas pouvoir entrer dans l’armée, sentir qu’on vous empêche d’exercer le métier auquel vous vous destinez et vous retrouver englué dans la paperasserie. C’est comme ça que je l’ai vécu, comme beaucoup d’autres.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été obsédé par les avions et par l’idée de pouvoir de m’élever à leur bord dans le ciel infini. La campagne est pleine de jeunes gens qui laissent tomber tout ce qu’ils sont en train de faire pour regarder passer les avions et qui peuvent dire, juste au bruit d’un moteur, de quel type d’appareil il s’agit. Dans toute l’Amérique du Nord, des dizaines de milliers d’enfants se sculptent des modèles réduits. Mais chez moi, c’est allé encore plus loin. Je ne sais pas exactement quand j’ai commencé à ressentir cela, mais à l’âge de neuf ans, je passais tout mon temps libre après l’école et tous mes samedis à l’ancien aéroport de la route de Lasalle, à environ cinq kilomètres de chez moi, à regarder les avions du Montreal Light Aeroplane Club et d’autres – je me souviens avoir vu deux Gypsy Moth, un Aeronca et un Travel Air – je me souviens les avoir vus décoller et atterrir.

Je me rends compte que même à cette époque, voler était une obsession pour moi. Dès le premier jour où j’ai vu un Moth apparaître au-delà du Saint-Laurent, j’ai su que j’allais devenir pilote, et rien d’autre. Ne tenant pas en place derrière mon pupitre à l’école de Bannantyne, l’envie de filer en douce à l’aéroport était trop forte et je faisais le mur, sachant très bien ce qu’il m’en coûterait – deux raclées, une à l’école et l’autre à la maison – mais je me disais que cela en valait la peine. Arrivé au terrain, j’escaladais la clôture et essayais de m’approcher des avions, en espérant avoir peut-être même la chance de parler à un pilote. Puis, en fin d’après-midi, je me faufilais à la maison, en retard pour le dîner, et je passais ensuite des heures sur le dernier modèle réduit d’avion que j’avais caché dans mon armoire en lieu et place de mes devoirs.

Cette année-là, l’aéroport de Lasalle a été fermé et les avions se sont retrouvés de l’autre côté du mont Royal, à l’arrière de la ville, sur le terrain de Cartierville. Je n’avais que neuf ou dix ans à l’époque, et c’était un long trajet, mais j’y passais tous les samedis et aussi souvent que je le pouvais. Parfois, j’avais la chance de réunir de quoi me payer un ou deux billets de tramway. Mais quelle que soit la façon dont je faisais le trajet, je me rendais sur le terrain dès que je le pouvais et je restais là, à regarder et à espérer. Puis, tout d’un coup, le rêve est devenu réalité.

C’était pendant les vacances d’été, l’année de mes dix ans. Comme d’habitude, j’étais à l’aéroport et je me trouvais quelque part près du hangar lorsqu’une violente averse a éclaté sans prévenir. J’étais blotti contre le mur et un homme est arrivé. C’était un homme que je devais très certainement observer et vénérer de loin depuis des mois.

« Entre, petit, viens te mettre à l’abri », m’a-t-il dit en me poussant vers le saint des saints, là où se trouvaient les avions. À l’intérieur, nous avons discuté pendant toute la durée de la tempête. C’est-à-dire qu’il parlait et que je disais « Oui, m’sieur » et « Non, m’sieur » de temps en temps. Puis la pluie s’est arrêtée et nous nous sommes dirigés vers la sortie.

« Merci beaucoup, m’sieur, ai-je dit.

— Ce n’est rien, petit, a répondu mon bienfaiteur. Dis, tu as l’air de beaucoup penser à voler, n’est-ce pas ? Ça te dirait d’essayer, un de ces jours ? »

Si ça me disait ? OK. Rentre chez toi et demande à ta mère : si elle est d’accord, je t’emmène faire un tour. Imaginez-vous la tête du gosse de dix ans qui a pris le tram en direction de Montréal jusqu’à Verdun, la banlieue où se trouvait sa maison !

Ma famille pensait que ce n’était qu’une blague. Qui emmènerait un gosse de dix ans faire une balade dans les nuages ? Bien sûr, tu peux voler, dit maman. Bien sûr, tu peux aller sur la lune !

J’étais de retour à Cartierville le lendemain matin, bien avant que les avions ne soient sortis sur le tarmac, et je cherchais mon pilote. « Monsieur ! Monsieur ! me suis-je mis à crier alors qu’il était encore à cinquante mètres. C’est bon. Je peux y aller. Ma mère dit que je peux voler !

— D’accord, petit, d’accord, dit l’homme. Reste calme. Nous allons voler… tout de suite, si tu veux ! »

Dix minutes plus tard, nous étions dans les airs, en direction de la montagne et de la ville… et j’étais un aviateur pour la vie, quoi qu’il arrive. Désormais, le monde ne serait plus jamais le même !

L’homme avec qui j’ai fait ma première sortie ce matin-là reste aujourd’hui encore mon meilleur ami et mon meilleur conseiller. Pilote de brousse, acrobate, instructeur et maintenant testeur de parachutes, Ted Hogan est le type qui m’a pris sous son aile, qui m’a trouvé des petits boulots à faire autour du terrain de Cartierville et qui m’a permis de me familiariser à l’âge de douze ans avec les commandes. Maman pensait que je devais être médecin. Papa espérait que je devienne dessinateur dans la publicité. Mais Hogan disait toujours : « Vole, petit. C’est la seule façon de vivre ! » C’est ce que j’ai toujours pensé !

À quatorze ans, je vendais des journaux et des magazines, je construisais des modèles réduits d’avions et je les vendais aux autres enfants de Verdun, je faisais des courses, je faisais tout ce que je trouvais le temps de faire pour gagner un peu d’argent afin de me payer des leçons de pilotage. Chaque fois qu’il en trouvait le temps, Ted m’emmenait avec lui et me laissait piloter son Rambler, toujours gratuitement. Il n’a jamais accepté un centime de ma part. Il me fallait environ un mois pour gagner 10 dollars et lorsque ce total était atteint, je laissais tomber tout le reste et j’allais déposer mon gros billet sur le comptoir pour acheter une heure de vol dans un appareil à doubles commandes auprès de l’un des autres instructeurs, généralement un certain Champagne, que tout le monde appelait Fizzy . Enfin, quand j’ai eu seize ans, mon père m’a aidé à compléter la dernière liasse de billets qui me permettrait de finir le programme de mes vols d’instruction et de commencer à voler de mes propres ailes. J’étais parti !

Si vous passez directement de l’école, de l’usine ou du bureau à l’Armée de l’air, votre premier solo risque fort d’être précédé de quelque chose qui ressemblerait beaucoup à du trac, j’imagine. Mais si vous traînez sur les aérodromes depuis l’âge de neuf ans et que vous avez passé les deux dernières années à faire des courses et à laver des avions pour gagner un peu d’argent afin de pouvoir suivre des cours de pilotage, c’est un vrai grand moment. Ça a été le cas pour moi, en tout état de cause. J’ai fait deux tours de piste et deux atterrissages, deux bons atterrissages. Je peux encore sentir les skis toucher la neige, en douceur comme sur un matelas de plumes, ce grand jour s’étant produit en plein hiver. Il faut attribuer une partie de ce mérite à la combinaison des skis et de la neige qui recouvrait le terrain, car elle permet de meilleurs décollages et des atterrissages plus doux que ce qu’on peut faire avec des roues et un terrain dur. Mais même ainsi, c’étaient de bons atterrissages et je me sentais bien.

Dans les airs, j’étais tenté de secouer le petit Rambler, comme Ted avait l’habitude de me laisser faire lorsque nous étions ensemble et que je tenais les commandes. Mais je voulais continuer à voler, et non pas me retrouver puni parce que j’avais fait le malin lors de mon premier solo. Le Rambler et moi sommes donc restés très dignes lorsque nous avons fait le tour du terrain et que nous avons atterri.

En 1938, la voltige aérienne n’était pas autorisée à Cartierville. Il s’agissait d’une école purement commerciale, qui n’avait d’autre but que de permettre aux jeunes d’apprendre les rudiments du vol, et personne ne voulait voir les Rambler envoyés au tapis par des élèves qui se prenaient pour des as. Je m’en suis vite rendu compte, car à ma quatrième virée, après un total d’une heure et demie de vol en solo, je me suis lancé dans ma première manœuvre peu orthodoxe, en tirant fortement sur le manche et en bottant le palonnier pour faire basculer le petit zinc dans un tonneau déclenché, qui n’est ni plus ni moins qu’une vrille sur un plan horizontal. Malheureusement pour moi, j’avais choisi un endroit situé juste au-dessus du terrain pour cette incartade. Le tout s’est déroulé à merveille et j’ai volé tout autour de Cartierville en marchant sur un nuage. Cette sensation n’a pas duré longtemps. Lorsque j’ai atterri et roulé jusqu’au hangar, Mike Beaudoin, l’un des instructeurs de l’école, m’attendait.

« Qu’est-ce que tu crois faire avec cet appareil ? a-t-il aboyé avant même que je ne sois sorti du cockpit. Refais ça ne serait-ce qu’une fois et tu es viré de cette taule. Ne te lance pas dans des choses que tu n’es pas capable de faire, pas avec nos avions ! »

Je ne sais pas exactement comment un type peut devenir pilote en volant comme un chauffeur de bus. Mais pour une fois, je l’ai fermée. À partir de ce moment-là, je me suis assuré d’être hors de vue du terrain avant d’essayer de faire de la voltige, bien que j’aie déjà fait pratiquement tout ce qu’il était possible de faire en volant avec Ted Hogan en double commande.

La plupart du temps, je me faufilais en direction de Dorval, où le nouvel aéroport de Montréal a été construit depuis, pour mes petites affaires. Il me semble que la manœuvre suivante que j’ai ajoutée à mon répertoire était une vrille. Amenant le Rambler à 2 500 pieds au-dessus du lac Saint-Louis, j’ai coupé les gaz et commencé à tirer doucement sur le manche. Alors que le nez de l’avion pointait au-dessus de l’horizon et que la vitesse de vol commençait à chuter jusqu’à presque rien, j’ai enfoncé à fond le palonnier droit et nous sommes partis dans une vrille sur la droite. Je l’ai laissé descendre en tournoyant jusqu’à environ 1 000 pieds , puis j’ai mis les commandes au neutre et j’ai attendu qu’il sorte de vrille. Ça prenait un peu trop de temps au Rambler, alors, pour l’aider, j’ai donné un petit coup de palonnier de l’autre côté, et voilà. Je commençais à me sentir comme un grand pilote.

Mon premier looping, ça a été une autre histoire, parce qu’une ceinture de sécurité, ce n’est pas grand-chose à quoi se raccrocher quand on est sur le dos et qu’on doit soit faire son looping comme il faut avec le Rambler, soit rester comme ça jusqu’à ce qu’il décide de sortir de sa boucle ou de vous éjecter du cockpit ! J’ai donc mis un bon moment à trouver le courage de me lancer dans ce que je m’étais promis de faire. Finalement, j’ai poussé le nez vers le bas et j’ai plongé jusqu’à ce que j’atteigne une vitesse de 160 mph. Puis je me suis ramené le manche au ventre et c’était parti, le vieux zinc grinçant et gémissant comme une goélette sous un coup de vent. Quelle différence entre les avions-écoles de 1938 et les Spitfire d’aujourd’hui ! Si vous êtes en vitesse de croisière à 300 mph sur un Spit, tout ce que vous avez à faire pour faire un looping, c’est de tirer le manche doucement – et j’insiste sur le « doucement » – de quelques centimètres et le tour est joué.

Mon grand problème cet hiver-là était de savoir comment trouver assez d’argent pour me mettre en piste à 10 dollars de l’heure en solo, et la patience n’était pas mon fort. J’avais entendu dire quelque part que les Chinois avaient grand besoin de pilotes dans leur guerre contre les Jap, guerre dont nous faisions semblant de ne pas avoir entendu parler, et j’étais bien déterminé à y aller d’une manière ou d’une autre. Mais il fallait d’abord que je devienne moi-même pilote. Cela prenait du temps et de l’argent que je n’avais pas. J’ai soulevé le problème à la maison et j’ai dit à mes parents que je voulais quitter l’école et prendre un emploi pour gagner assez d’argent pour obtenir mon brevet de pilote. Je n’ai pas évoqué la Chine. Maman et papa ne sont certainement pas le genre de personnes qui auraient vu d’un bon œil que leur fils se mêle de la « guerre de quelqu’un d’autre ». Mais ils savaient que j’étais déterminé à devenir pilote. Ils ont donc donné leur accord.

J’ai trouvé un boulot à 28 cents de l’heure à l’usine de radios RCA Victor et j’ai loué une chambre près de l’usine pour 1,50 $ par semaine. Je dépensais encore 1,75 $ par semaine pour la nourriture, prenant une tasse de café et un hot-dog par-ci, un verre de lait et un morceau de tarte par-là, et je réduisais toutes les autres dépenses au strict minimum, afin de pouvoir poser un billet de 10 $ par semaine pour une heure tout seul dans les airs. Dans mon esprit, du moins, j’étais déjà en route pour la Chine.

Une fois par semaine, je me présentais à Cartierville avec mes 10 $ à la main, je mettais mon argent sur la table, je prenais un avion et, disant à l’école que j’allais faire une navigation, je filais au-dessus des champs, à des kilomètres de l’aérodrome, et je mettais le Rambler à l’épreuve. Mais ce n’était pas tout. De temps en temps, je prenais une heure supplémentaire en échange de petits travaux autour de l’école – laver les avions et autres tâches ménagères dans le hangar. Il ne se passait pas un jour sans que je me retrouve à Cartierville dès que je pouvais quitter l’usine, et il y avait en général quelque menue besogne dont l’accomplissement pouvait être troqué contre du temps de vol. Vous pouvez compter sur Ted Hogan pour cela !

L’une après l’autre, je me suis attaqué à toutes les acrobaties standards : glissades, vrilles, décrochages et Immelmann, et enfin, la barrique, une manœuvre délicate à exécuter avec un vieux zinc. Je me souviendrai toujours cette première barrique même si je devais vivre jusqu’à cent ans. J’y suis allé d’assez bon cœur, en faisant plonger le Rambler jusqu’à environ 115 mph, vitesse à laquelle il commençait à émettre un bruit d’harmonica, avant de tirer doucement sur le manche et de lever le nez légèrement au-dessus de l’horizon, les commandes au neutre. J’ai ensuite viré sur l’aile tout en mettant du palonnier côté haut pour me mettre sur le dos. C’est là que les choses ont commencé à mal tourner. À ce stade, l’étape suivante (si vous savez faire une barrique tout en gardant votre sang-froid) consiste à mettre un peu de palonnier de l’autre côté et à ramener légèrement le manche, tout en le maintenant en position d’inclinaison. Gardez-le dans cette position, mais centrez-le et centrez le palonnier, et vous roulerez. Quant à moi, Dieu seul sait ce qui s’est passé. J’imagine que je me suis trompé de palonnier, en oubliant que les commandes sont temporairement inversées lorsque l’appareil est à l’envers. Quoi qu’il en soit, je me suis dandiné et j’ai roulé en tonneau comme une grosse bonne femme qui glisse dans un virage. Pour la première fois, je me suis senti complètement déconcerté dans les airs. Je suis donc resté au-dessus de la campagne à l’ouest de Montréal à faire d’autres essais de barrique, jusqu’à ce que je maîtrise la manœuvre et que je reprenne confiance en moi.

J’ai gardé mon emploi à l’usine de radio jusqu’à la fin du mois de février 1939, mais je n’étais pas du tout satisfait de ma situation. Une semaine de travail, même si j’économisais tout ce que je pouvais sur la nourriture, la chambre et la lessive, me procurait juste assez d’argent pour une heure de vol. Même avec le temps supplémentaire que je gagnais grâce à mon système de troc, j’allais assurément être devenu un vieillard avant de décrocher mon brevet, et il était inutile de vouloir partir pour la Chine sans ça. Comme d’habitude, j’ai soumis mon problème à Ted Hogan, le seul parmi mes amis qui semblait comprendre ce que j’avais en tête tout en considérant que c’était raisonnable.

« Ce que tu devrais faire, me dit-il, c’est entrer en contact avec une petite entreprise dans le commerce, quelqu’un qui transporte des fournitures vers les camps de mineurs au nord, ou aux marchands de fourrures, ou quelque chose comme ça, et leur demander de t’embaucher. Je peux peut-être trouver quelque chose. Ronge ton frein encore quelques jours. »

Une semaine plus tard, Ted m’a demandé : « As-tu déjà entendu parler d’un endroit appelé Gravenhurst, dans l’Ontario, au nord de Toronto ? »

J’ai répondu que non, je n’en avais jamais entendu parler. Pourquoi ?

« Il y a un type là-bas, dit Hogan, qui s’appelle Smith Langley, qui a un Curtiss Robin et une sorte de contrat de transport avec les champs aurifères de Rouyn. On m’a dit qu’il aurait besoin d’un peu d’aide.

— J’y vais, dis-je.

— Comment vas-tu faire pour y aller ? voulut savoir Ted. As-tu besoin d’un peu d’argent ? »

J’ai dit que non, ça irait. Je sauterais dans un train de marchandise. Ce soir-là, j’ai rendu les clés de ma chambre et j’ai envoyé un message à l’usine pour annoncer que je démissionnais, j’ai dit au revoir à mes amis… et je suis parti pour la Chine, via Gravenhurst, en Ontario.

J’atteignis Toronto dans un confort modeste, dans un wagon de fret vide, sans incident. De là, j’ai fait du stop vers le nord et, trois jours après avoir quitté Montréal, j’arrivais à Gravenhurst et trouvais Langley. Nous sommes tombés d’accord sans problème. Il avait besoin d’aide, j’avais besoin de temps de vol. Notre marché était équitable, avec le gîte et le couvert en prime. J’y suis resté environ six semaines, pendant lesquelles nous avons fait voler le Robin sur le trajet Gravenhurst-Rouyn, jour après jour, en nous efforçant de finir le travail prévu au contrat avant que la glace ne disparaisse des lacs du Nord et que nous n’ayons plus de terrains d’atterrissage. Grâce à Langley, j’ai enregistré suffisamment d’heures de vol pour obtenir mon brevet, l’équivalent de la licence de pilote privé. Je l’ai obtenu le 16 avril. Le travail de Langley à Gravenhurst étant terminé, je suis rentré à Toronto et j’ai commencé à me mettre en quête d’un moyen de transport vers l’ouest du côté des quais de fret.

J’ai passé douze jours sur les rails entre Toronto et Merritt, en Colombie-Britannique, où vivait mon grand-oncle George, un chirurgien bien connu. En route, j’ai voyagé dans au moins quarante trains de marchandises, j’ai eu quelques accrochages avec la police des chemins de fer à Toronto et à Winnipeg, mais je suis finalement arrivé à destination. La plupart du temps, les équipages des trains étaient plutôt des types sympas et ne se montraient pas trop durs avec les voyageurs clandestins, à moins que les flics ne soient dans les parages.

Dès que j’ai dit à mon oncle ce que j’avais en tête, il a voulu m’aider. Je lui ai répondu que je ne voyais pas comment il l’aurait pu ; tout semblait aller pour le mieux. Mais le lendemain matin, au petit-déjeuner, il m’a tendu une enveloppe par-dessus la table. « Si tu vas en Chine, a-t-il dit, peut-être que ceci t’aidera. » Dans l’enveloppe, il avait glissé un chèque de 500 dollars. Dieu bénisse mon seul parent riche.

Le cadeau de l’oncle George a donné une tout autre allure à mon voyage. J’avais maintenant assez d’argent dans la poche de mon jean pour me payer des heures de vol afin de devenir un vrai pilote. Ce jour-là, j’ai pris un train de passagers pour Vancouver et je me suis rendu à l’aérodrome de Sea Island, où j’ai posé mon argent sur le comptoir ; j’ai payé cinquante heures d’avance et je me suis mis au travail pour peaufiner mes acrobaties aériennes. C’était au début du mois de mai 1939.

L’école de Len Foggen à Sea Island était équipée de deux Luscombe, d’un Bird et d’un Fleet, tous de bons petits avions d’entraînement robustes, et j’ai appris à parcourir le ciel dans tous les sens à leur bord, après quoi j’ai passé les examens théoriques et pratiques en vue de l’obtention d’une licence commerciale, pour finir par apprendre que j’étais trop jeune pour l’obtenir. Pendant que j’attendais la mauvaise nouvelle, j’ai effectué soixante-dix autres heures de vol pour transbahuter des passagers autour de la piste pour le compte de Foggen, juste pour accumuler les lignes dans mon carnet de vol. Je me suis alors dit que j’étais prêt pour la Chine, avec ou sans licence commerciale, et j’ai repris mon odyssée.

Une nuit de la fin juillet, j’ai sauté dans un train de marchandises qui quittait Vancouver en direction de l’est et j’en suis descendu près de Soumas, où j’ai traversé à pied la frontière des États-Unis, pour me rendre à San Francisco où je me mettrais à la recherche d’un navire. Dans la première ville où je suis passé, alors que je cherchais un wagon de fret accommodant dans la gare de triage, j’ai été accosté par un policier. Il voulait savoir : « D’où tu viens, petit, et où vas-tu ? » Comme un idiot, j’ai dit la vérité. Le flic m’a demandé mes papiers. Je n’en avais pas. « J’ai l’impression qu’on devrait aller faire un tour, tous les deux », m’a-t-il dit.

C’est le plus près que j’aie jamais été de la Chine. Au lieu de continuer mon voyage, je suis resté en détention à Seattle pendant d’interminables semaines, le temps que les services de l’immigration américains se renseignent sur mon compte là-bas, à la maison. À la fin de leur enquête, j’ai été réexpédié vers l’est avec huit ou neuf autres jeunes gens qui avaient commis, comme moi, le crime odieux d’avoir franchi illégalement la frontière. La Chine s’éloignait d’un seul coup. Alors que je traversais le continent, que j’étais au fond du gouffre et que je me demandais ce que j’allais faire, la guerre avait éclaté entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Lorsque je suis arrivé à Montréal, le Canada était sur le point d’y entrer à son tour. J’ai repris goût à la vie, persuadé que mon propre pays m’engagerait dans la minute.

Mes parents affichaient un air de je-te-l’avais-bien-dit. Il semblait bien que le fils prodigue était revenu, ruiné, les 500 dollars de l’oncle George dispersés aux quatre vents de Sea Island – et sans autre contrepartie que de nombreuses heures de vol « inutiles ». L’avis général semblait être que je ferais mieux d’oublier l’aviation et de trouver un travail respectable, pour changer.

C’était un point de vue parfaitement sensé et il n’y a qu’une chose qui l’a empêché de devenir une ligne de conduite : moi-même. Rien n’aurait pu me tenir éloigné des terrains d’aviation. Je ne voulais rien d’autre. Les emplois « respectables » au sol ne m’attiraient que comme moyen de gagner de l’argent à dépenser pour voler. Je soupçonne que toutes les personnes que je connaissais, à l’exception de Ted Hogan, me considéraient à l’époque comme un jeune et splendide emmerdeur. Pour mes aînés, je devais avoir l’air d’un gamin imbécile et monomaniaque qui ne voulait jamais entendre raison. Mais si je les avais écoutés, je ne serais probablement aujourd’hui qu’un simple soldat de l’armée canadienne et je serai en train d’éplucher des pommes de terre dans une popote quelque part en Angleterre.

Le jour même de mon retour, je suis parti, carnet de vol en poche, pour m’engager au service de mon pays. L’officier commandant le centre de recrutement de la Royal Canadian Air Force, l’armée de l’air, à Montréal a examiné mes papiers. Nous avons discuté agréablement pendant un certain temps, mais je me suis vite rendu compte que je m’étais embarqué dans une autre quête sans espoir. Tout d’abord, la RCAF ne savait pas quel serait son rôle en temps de guerre. Le grand Plan d’entraînement n’avait pas encore vu le jour. Le Canada n’avait pratiquement pas d’avions d’entraînement et pas assez de terrains. Mais ce qui couronnait le tout, c’est que même sans cela, George Beurling n’avait toujours pas assez d’heures de théorie et toutes les heures de vol de la création ne lui permettaient pas de se qualifier pour voler dans la RCAF tant qu’il n’aurait pas satisfait aux conditions du règlement, ou tant que la guerre ne serait pas devenue assez critique pour être menée par des gens qui n’avaient aucune formation universitaire. J’étais assez aigri en quittant le centre de recrutement. Le plus grand cirque aérien de l’histoire de l’humanité venait de commencer, mais votre propre pays ne voulait même pas vous laisser y participer ! Je suis reparti avec la conviction que l’expérience de vol, acquise à la dure, n’avait aucune importance là-dedans. Tout ce qui comptait, c’était un bout de papier certifiant que vous connaissiez votre algèbre. Découvrir que je ne pouvais pas voler au service du Canada a été le coup le plus dur de tous.

Deux ou trois jours plus tard, à Cartierville, j’ai entendu dire que les Finlandais recrutaient des pilotes et qu’ils embaucheraient n’importe qui pourvu qu’il détienne une licence de pilote. Je n’ai pas perdu une minute. Je me suis précipité en ville pour proposer mes services. Le consul a examiné mon carnet de vol, m’a parlé de son pays et m’a dit qu’ils seraient ravis de m’avoir avec eux. Il n’y avait plus qu’une seule formalité à régler avant de pouvoir la toper. Comme j’étais encore mineur, le consul devait écrire un mot pour mon père afin d’obtenir son autorisation officielle. À la façon dont il en parlait, au bout du compte, j’étais convaincu qu’on pouvait à peine appeler cela une formalité. Il ne faisait aucun doute que mon père serait fier de voir son fils voler au service d’un peuple aussi valeureux. Je suis rentré chez moi sans toucher terre.

Puis la lettre est arrivée. Mon père a simplement jeté un long coup d’œil sur son contenu et m’a demandé : « Tu peux me dire ce que ça signifie ? »

Je lui ai dit que tout cela n’était qu’une simple formalité. C’est ce que le consul finlandais avait dit. Tout ce que papa avait à faire était d’apposer son nom sur la ligne pointillée, juste là en bas de la page, et demain matin je travaillerais pour la Finlande. Rien de plus simple. « Tu vas signer, n’est-ce pas ? » ai-je demandé, de façon assez pressante, j’imagine.

Papa a simplement levé les yeux au ciel et a dit : « Hors de question ! » Et c’était tout. Pas de Finlande pour moi. À la lumière de ce qui s’est passé depuis, tant pour la Finlande que pour moi, c’était probablement une sage décision. Mais à l’époque, cela ne m’a semblé être qu’un autre de ces caprices d’adultes destinés à empêcher un jeune de faire le seul boulot qu’il savait pouvoir faire correctement. Dire que j’avais le cœur brisé était encore loin de la réalité. Pas de Chine. Pas de Finlande. Même le Canada semblait ne pas vouloir de moi.

En fin de compte, papa a pensé que nous pourrions peut-être trouver quelque chose à faire et il m’a promis de m’accompagner au centre de recrutement pour voir s’il pouvait m’aider à essayer d’y entrer. Cela me donnait au moins un mince espoir auquel me raccrocher. Mais cet espoir s’est vite brisé. Un squadron leader nous a reçus et le ton de ses propos pouvait se résumer en un mot : « Dommage. » Le règlement, c’est le règlement. Ce n’est pas lui qui l’avait écrit, mais il devait le suivre. Le fait que j’avais plus de 150 heures de vol en solo ne faisait pas la moindre différence. Je n’avais pas les qualifications universitaires requises par le règlement, et tant que je ne répondrais pas à cette exigence, je pouvais tout aussi bien faire une croix sur la RCAF.

J’ai donc décidé de tout envoyer balader et j’ai repris mon emploi chez RCA-Victor, le plus malheureux des jeunes hommes à y avoir jamais pointé. En ce qui me concernait, j’en avais fini avec l’aviation – ça n’a pas duré plus de vingt-quatre heures. Je suis alors allé chercher du réconfort et des conseils auprès de mon ami Ted Hogan.

« Écoute, petit, m’a dit Ted, cette guerre va durer longtemps et le monde entier va y aller, d’une manière ou d’une autre, d’ici qu’elle soit terminée. D’après moi, c’est le grand cirque cette fois-ci, et ça va être une course de fond. Et sous peu ce pays aura besoin de tous les pilotes qu’il pourra trouver et former. Les États-Unis aussi. L’Angleterre aussi. Et tous les autres pays. Le règlement de l’armée de l’air te semble bizarre, mais ne perd pas de vue que tous ces types, et le gouvernement avec eux, n’étaient pas prêts du tout pour ça, pas plus que l’Angleterre ne l’était ou que l’Amérique ne le sera quand son tour viendra. Prends ton mal en patience, petit. Tu auras ta chance, ne t’inquiète pas. En attendant, si tu en as envie – et là, Ted m’a donné une bonne tape dans le dos – nous pourrions faire quelques tours de piste et voir s’il y a quelque chose sur ta liste qui a besoin d’être peaufiné. »

Dieu bénisse ce bon vieux Hogan ! Je crois que c’est grâce à lui que j’ai survécu à ce premier hiver de guerre. Il a volé avec moi, m’encourageant sans cesse, et il a corrigé les défauts de mon pilotage. Il m’a fait réviser les cours que je n’avais pas terminés au lycée et il a déniché des manuels sur toutes sortes de sujets liés à l’aviation, m’inculquant des connaissances qui allaient bientôt devenir inestimables pour moi. D’une manière ou d’une autre, l’hiver a fini par passer. Au printemps, j’avais 250 heures de vol en solo et j’étais devenu un assez bon pilote, ou du moins aussi bon que je pouvais l’être sur les seuls zincs que je pouvais trouver à piloter. Puis, en mai 1940, j’ai été interdit de vol par les gens de Cartierville à cause d’un rase-mottes et je me suis retrouvé à faire face à un mois pendant lequel je n’allais pas être autorisé à quitter le sol. Cela m’a laissé beaucoup de temps pour ressasser des idées noires. J’imagine que tout cela ressemblait à un genre de persécution dans mon esprit.

Quelque part vers la fin de ce mois, alors que je me promenais dans le quartier des affaires, j’ai croisé un garçon que je connaissais et qui travaillait dans une entreprise de transport maritime. Comme la plupart des types que je connaissais, il était enclin à me chambrer sur mon obsession à partir de l’autre côté de l’Atlantique en tant que pilote. Je crois que mon idée fixe commençait à s’épuiser d’elle-même. Même mes amis commençaient à penser que tout ceci n’était qu’une plaisanterie.

« Écoute, George, me dit-il, si tu es si impatient d’aller là-bas, pourquoi ne pas juste faire tes valises et partir ?

— Comment ça ? ai-je répondu. Avec quoi veux-tu que je paie mon voyage ?

— Bon Dieu, dit mon ami, tu n’as pas besoin d’argent. Fais-toi embaucher sur un cargo !

— Ben voyons, ai-je répondu, sceptique. Comment veux-tu que quelqu’un qui ne sait pas distinguer l’avant de l’arrière d’un bateau se fasse embaucher sur un cargo ? »

D’après ce garçon, rien n’était plus simple. Pratiquement tous les navires qui arrivaient au port manquaient de personnel et cherchaient des hommes. Il suffisait d’aller sur les quais, de passer la passerelle du premier navire que l’on voyait et de s’engager. Si c’était vrai, j’avais certainement raté beaucoup de choses.

« Je te le dis, a poursuivi mon ami. Regarde, encore aujourd’hui. Notre compagnie est l’agent d’un navire appelé le Valparaiso qui est chargé de munitions et prêt à partir. Le capitaine a cherché des hommes dans toute la ville !

— Tu veux dire qu’il part tout de suite ?

— Dans une heure environ. J’y étais juste à l’instant.

— Dis-moi, ai-je demandé, où puis-je trouver ce Valparaiso ? »

Mon ami me l’a indiqué. Amarré à tel ou tel endroit. Un bateau à moteur. Suédois.

« Très bien, dis-je, me sentant soudain revivre après des mois de frustration. Maintenant, écoute, Jack. Je vais courir comme un dératé jusqu’à ma pension et récupérer ma deuxième chemise. Donne-moi deux jours. Si tu n’as pas de nouvelles d’ici là, tu sauras que j’ai réussi et tu iras dire à mes parents où je suis allé. »

Quarante-cinq minutes plus tard, je montais la passerelle du Valparaiso et m’engageais pour le voyage aller-retour en tant que matelot !

Le navire, chargé d’obus, a descendu le Saint-Laurent et est entré dans un port de la côte est, où nous sommes restés à l’ancre pendant plusieurs jours jusqu’à ce que notre convoi soit rassemblé et prêt à appareiller. En tout, 70 navires marchands se sont formés en ligne, avec une escorte navale sur les flancs. Pendant dix-huit jours, nous nous sommes traînés par monts et par vaux, tandis qu’un futur pilote de chasse récurait les ponts, refaisait la peinture, prenait son quart à la barre et plus généralement se rendait utile, quatre heures sur douze. Les membres de l’équipage étaient des gars formidables. Dieu sait comment ils font pour supporter ça, mois après mois, à se faire démolir les navires sous eux, revenant à terre s’ils ont de la chance et repartant avec le prochain convoi. Il faut du courage, vraiment ! Pensez à l’infinité de choses qui peuvent vous arriver : des torpilles, des mines, des navires de guerre, des bombes ; des tempêtes pour vous envoyer n’importe où sur l’océan ou du mauvais charbon qui vous met à la traîne du convoi et vous voilà vulnérable à n’importe quel sous-marin ; des coups de vent qui font passer des hommes par-dessus bord ; vous pouvez heurter des icebergs, des épaves submergées ou des rochers près de la côte ; et si cela ne suffit pas, le navire derrière vous viendra probablement vous percuter par temps de brouillard ou dans l’obscurité. Il peut arriver n’importe quoi, mais uniquement des choses peu enviables. La vie d’aviateur est une sinécure en comparaison de celle de la marine marchande. Et pourtant, beaucoup de gens bien comme il faut pincent le nez devant le marin qui descend d’un pétrolier ou d’un navire marchand, qui débarque au port la casquette vissée sur la tête, sale et débraillé, pour se diriger vers le pub le plus proche. C’est le mal-aimé de la guerre et il lui arrive de se demander à voix haute pourquoi il se bat. Cela ne me surprend pas. Mais j’aimerais bien que certains de ces soi-disant gens bien mis entendent ce que la marine marchande pense d’eux.

La traversée a été rude mais calme jusqu’à ce que nous approchions de l’Irlande où nous sommes tombés nez à nez avec l’une des meutes de sous-marins de M. Hitler. Avant que notre escorte navale ne maîtrise la situation, sept navires – dix pour cent du convoi – s’étaient fait torpiller. Ça n’a pas pris plus de dix minutes et les navires se sont retrouvés en difficulté, chavirant et coulant un peu partout, tandis que le convoi se dispersait. Les navires marchands ne se sont pas arrêtés pour repêcher les survivants. C’était le job de la marine. Nous nous sommes simplement tirés de là aussi vite que nos moteurs nous le permettaient, pour nous remettre en formation une fois le chahut terminé. Bon sang ! Combien de fois j’ai souhaité être plutôt à bord de l’un de ces gros hydravions Sunderland qui nous survolaient. La mer n’est pas mon élément, c’est certain.

Ce qui restait du convoi a remonté la Clyde et le Valparaiso s’est amarré au Queen’s Dock, à Glasgow. Il me fallait maintenant trouver un officier de recrutement et m’engager pour voler.

J’étais complètement fauché, mais j’ai réussi à convaincre le capitaine de me donner une livre anglaise contre les 30 dollars par mois et les 75 dollars de prime de risque de guerre qui me seraient versés à la fin du voyage de retour que je n’avais pas l’intention de faire. Cela me permettrait de tenir jusqu’à ce que j’obtienne ma première solde dans l’armée de l’air. J’ai alors rassemblé mes affaires et j’ai filé en douce par la passerelle, en espérant que personne ne me verrait emporter mon sac, en concluant que je quittais le navire. J’ai trouvé un policier sur le quai.

« Est-ce que vous avez besoin d’aviateurs par ici ? » lui ai-je demandé.

Avec un accent que je n’essaierai pas d’imiter, il m’a répondu :

« À vue de nez, on a un foutu besoin de tous ceux qu’on peut avoir ! » C’est ainsi que j’ai découvert non seulement l’Écosse, mais aussi l’un des deux mots utilisés partout par les résidents masculins de l’île, entre deux mots de n’importe quelle phrase. J’étais arrivé dans ce que, depuis lors, j’ai souvent entendu appeler cette foutue Grande-Bretagne !

Le policier m’a indiqué un centre de recrutement et j’ai sauté dans un tram en direction du centre-ville, le cœur léger. « Encore une demi-heure, me disais-je tandis que le tramway avançait dans les rues, et je serai dans la RAF ! »… « Encore vingt minutes »… « Encore dix minutes »… Et je suis arrivé au centre de recrutement.

Un sympathique flight lieutenant m’a écouté raconter mon histoire.

« Splendide, splendide, dit-il. Maintenant, faites-moi voir vos papiers. »

Je lui expliquai que je n’en avais pas, que j’avais quitté Montréal en toute hâte, car le navire était sur le point d’appareiller lorsque je m’étais engagé à son bord. S’il me croyait sur parole et m’engageait, je serais heureux d’envoyer chercher mon carnet de vol à la maison.

« Oh, ce n’est pas votre carnet de vol qui m’intéresse, mon vieux, répondit-il, mais votre acte de naissance. Est-ce que vous avez votre acte de naissance ? Il me faut un acte de naissance, vous savez, mon vieux. »

Nous avons discuté d’acte de naissance pendant une bonne demi-heure. Mais nous étions dans l’impasse. Le flight lieutenant insistait sur le fait que je ne pouvais pas m’engager sans acte de naissance. J’ai répété encore et encore que je n’en avais jamais vu de ma vie, mais que je pouvais sans doute m’en faire envoyer un de chez moi.

« Je suis désolé, vous savez, mon vieux, dit finalement l’officier, mais je crains de devoir vous demander de retourner le chercher. »

[…]

★★★

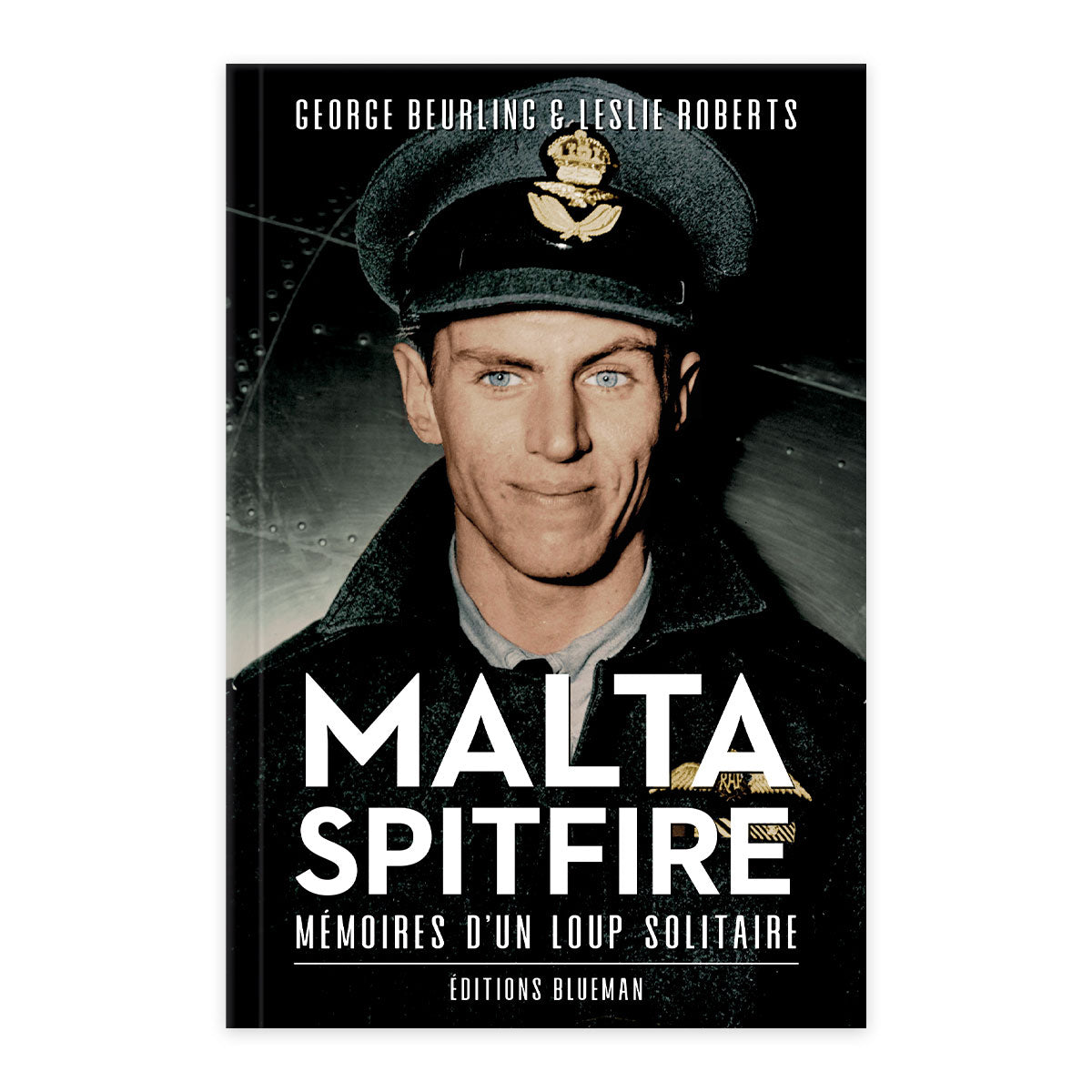

George Beurling & Leslie Roberts

Malta Spitfire

Mémoires d'un loup solitaire